"Un sociologue fait d'autant plus de politique qu'il croit ne pas en faire", ironisait Pierre Bourdieu. De votre côté, comment voyez-vous les rapports entre travail scientifique, critique sociale et action politique ?

Même s'il s'efforce de présenter les faits de façon objective, les interprétations du sociologue ne sont pas neutres. Il a lui aussi des préférences et il ne peut échapper à la lecture sociale et politique qui sera faite de ses travaux. Il est donc préférable, comme le suggérait Raymond Aron, d'assumer pleinement le fait que l'interprétation sociologique est objective dans la mesure où elle est "compréhensive", et que cette compréhension n'est pas neutre par rapport aux idéologies des partis politiques, bien qu'elle ne se confonde avec aucune d'elles. En ce sens, le sociologue ne peut rester dans sa tour d'ivoire. (...) affiche de 1973, lié au conflit lip (étudié en classe)

affiche de 1973, lié au conflit lip (étudié en classe)Vous situez votre livre dans le sillage de Durkheim, qui définissait les sociologues comme des "conseilleurs" ayant mission de fonder les solidarités collectives. Pensez-vous qu'une telle parole puisse encore trouver l'oreille des politiques ?

Durkheim disait en effet que "nous sommes faits pour aider nos contemporains à se reconnaître dans leurs idées et dans leurs sentiments beaucoup plus que les gouverner". Il assignait à la sociologie naissante un rôle éducatif. Par ailleurs, il soulignait que la solidarité des sociétés modernes, de nature "organique", fondée sur l'interdépendance des individus, était fragile. Aujourd'hui, comment ne pas être inquiet face au risque de délitement de nos solidarités ? L'attitude des politiques est souvent d'occulter les enjeux qui gênent. Ainsi des inégalités entre générations : comment envisager une politique de redistribution en direction des jeunes, quand les retraités sont plutôt favorables à une diminution des impôts ? De même il peut être tentant pour les politiques d'aborder exclusivement la question de la solidarité en référence à la sphère de l'assistance - et de poser ainsi la question de son "coût" - plutôt que d'envisager des réformes pour mieux prendre en charge les risques liés aux nouvelles inégalités, aussi bien sur le marché du travail que dans le domaine du logement ou dans celui de l'aménagement urbain.Les actions d'urgence, au titre de ce qu'on appelle aujourd'hui les dépenses de solidarité, sont médiatiques, mais elles dissimulent souvent les vrais problèmes. Toutefois, l'inquiétude des chercheurs face à cette dérive du sens de la solidarité est partagée par de nombreux citoyens. Du coup, les politiques ne peuvent pas ne pas entendre ce besoin profond de parler de la solidarité, au sens du renforcement de l'interdépendance des individus et du contrat social.

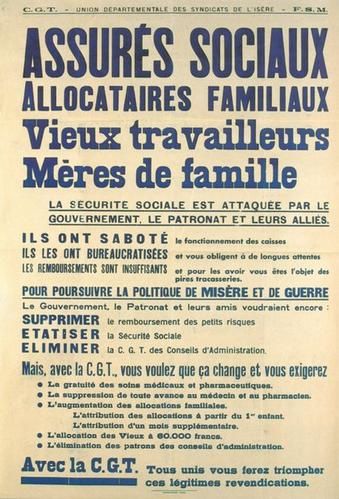

affiche de la CGT isère vers 1950-1960 (?), déjà des atteintes à la Sécurité Sociale !

affiche de la CGT isère vers 1950-1960 (?), déjà des atteintes à la Sécurité Sociale !

Les auteurs partagent un même attachement au compromis social

de la Libération, lequel visait, dites-vous, à "faire des individus autre chose qu'une marchandise échangeable". A lire certaines contributions, on se dit que les bases intellectuelles de ce fameux Etat "instituteur du social" sont pour le moins érodées...

Voici d'ailleurs quelques textes que j'ai donné récemment aux élèves à ce sujet.

« définir le type idéal de l’intégration professionnelle ne signifie pas repérer la forme la plus répandue, mais discerner à partir des formes historiques des sociétés contemporaines, les traits principaux qui lui donnent un sens.

Dans nos sociétés, l’intégration professionnelle assure aux individus la reconnaissance de leur travail, au sens de leur contribution à l’œuvre productive, mais aussi la reconnaissance des droits sociaux qui en dérivent. Autrement dit, l’intégration professionnelle ne signifie pas uniquement l’épanouissement au travail, mais aussi le rattachement, au-delà du monde du travail, au système de protection constitué à partir des luttes sociales dans le cadre de l’Etat-Providence.

On peut estimer que la première condition est remplie lorsque les salariés disent qu’ils éprouvent des satisfactions au travail. La seconde condition sera remplie si l’emploi exercé n’est pas aléatoire, autrement dit lorsqu’il permet au salarié de planifier son avenir. Ce type idéal qui conjugue satisfaction dans le travail et stabilité de l’emploi peut être qualifié d’intégration assurée. C’est à partir de ce type idéal qu’il est possible d’étudier ses déviations, lesquelles constitueront autant de sources possibles d’insatisfaction pour les salariés. En reprenant les deux conditions, on peut alors distinguer trois types de déviations : l’intégration laborieuse, l’intégration incertaine et l’intégration disqualifiante. »

S.Paugam, le salarié de la précarité » PUF 2000

« on ne travaille pas toujours que pour l’argent. On travaille aussi pour son épanouissement personnel ou encore pour être reconnu socialement. Dit autrement, le travail permet de satisfaire les besoins d’au moins trois dimensions de l’individu :

- l’Homo faber qui renvoie à l’épanouissement dans l’acte de travail lui-même avec l’idée de « se faire en se faisant » ;

- l’Homo economicus qui lie la satisfaction du travail à la rétribution en fonction de l’état du marché,

- Enfin l’Homo sociologicus qui fait de la reconnaissance par les autres de son travail effectué un facteur essentiel de rémunération. »

S.Paugam, le salarié de la précarité » PUF 2000

Je trouve que la question de l'intégration sociale par le travail est bien cernée et permet de comprendre les enjeux actuels de la crise de la société salariale et de l'emploi. J'ajoute que les livres récents de Robert Castel sont aussi lumineux à ce sujet.