Encore un titre énigmatique...

Encore un titre énigmatique...La question de la délinquance a été au coeur des débats liés aux dernières élections présidentielles.

On se souvient des paroles de Lionel Jospin en mars 2002: "J'ai pêché un peu par naiveté. Je me suis dit (...) si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité"

C'est souvent un thème d'étude qui intéressent les lycéens (parce qu'il est source d'angoisses liée aux insécurités).

Que peut nous apporter l'économie à ce sujet ?

La plupart des études cherchent à valider ou à invalider le modèle théorique de Gary Becker formulé en 1968.

Voici ce qu'écrivait Gary Becker en 1993:

" Dans les années 1950 et 1960, les discussions intellectuelles sur le crime étaient dominées par l'opinion qu'un comportement criminel était causé par une maladie mentale ou une oppression sociale. et que les criminels sont des "victimes" impuissantes.

J'ai étudié plutôt les implications théoriques et empiriques de l'hypothèse que le comportement criminel est rationnel, mais une fois encore, "rationalisé" ne signifiait pas matérialisme étroit. Elle reconnaissait que beaucoup de gens étaient contraints par des considérations morales et éthiques et qu'ils ne commettaient pas de crimes, même si ceux-ci leur étaient profitables et ne pouvaient être découverts.

Toutefois, la police et les prisons seraient inutiles si de telles attitudes prévalaient toujours. La rationalité supposait que certains individus deviennent des criminels parce qu'ils comparent les récompenses financières d'un crime et d'un travail légal, en tenant compte de la probabilité d'être appréhendés et condamnés, et de la sévérité de la peine.

La quantité de crimes est non seulement déterminée par (...) les préférences des criminels potentiels, mais également par l'environnement économique et social, créé par les politiques publiques, et qui comprennent les dépenses de police, les peines pour les différents crimes, les offres d'emploi, d'éducation et de formation.

Source : le texte complet se trouve sur le site de Bertrand Lemennicier, il est tiré du Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.4 n°2&3, Juin/Septembre 1993.

Gary S. Becker se fonde sur l'hypothèse la rationnalité de l'individu:

si quelqu'un commet de tels actes, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire (c'est donc le contraire du malade mental ou de l'individu qui agit par désespoir).

Chaque individu va comparer les coûts et les bénéfices d'une activité légale ( rechercher un emploi déclaré et rémunéré) par rapport à ceux d'une activité illégale ( devenir délinquant).

Quelles variables peuvent influencer ce calcul stratégique individuel ?

- si les salaires sont faibles et le chômage élevé, alors les coûts de l'activité légale l'emportent et inversement, les bénéfices de l'illégalité sont maximisés. Cela devrait donc pousser les individus à commettre des actes de délinquance.

- si les sanctions pénales sont fortes et les contrôles policiers fréquents, alors les coûts de l'activité illégale l'emportent, ce qui devrait faire diminuer la délinquance.

On voit donc que le contexte économique et le rôle des institutions policières et judiciaires devraient logiquement exercer une influence sur le niveau de la criminalité.

Ce modèle théorique étant posé, il importe d'essayer d'en vérifier la validité.

Nous nous contenterons pour le moment de vérifier le lien entre la délinquance et le contexte économique (c'est-à-dire le niveau de chômage et le degré d'inégalités des revenus).

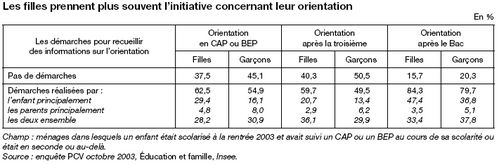

J'ai trouvé deux graphiques qui permettent d'apporter des éléments de réponse dans cet excellent article de la revue française d'économie de 2005

Alors ? Ces graphiques confirment-ils les hypothèses admises ?

Alors ? Ces graphiques confirment-ils les hypothèses admises ?La réponse ? Allons, faites un effort... Sinon, lisez la en passant votre curseur pour faire apparaître le texte juste en-dessous ^^

On voit donc que les départements où la délinquance est élevée (il s'agit de l'ordonnée: atteinte aux biens comme les vols et les dégradations) sont aussi en moyenne ceux qui sont le plus touchés par le chômage (graphique 8) et par des salaires annuel net moyen peu élevés (graphique 9). Cela semble valider les hypothèses émises par Gary Becker.

Bon alors, la question est réglée ?

Pas si sûr...En effet:

1 / les graphiques ne traitent que d'un type particulier de délinquance. Or, il y a aussi les atteintes aux personnes (crimes, agressions physiques etc...).

2 / les données sont de 2000. Ce qui n'est pas suffisant: il faudrait avoir plus de repères et se pencher sur les chiffres plus récents pour appuyer davantage le raisonnement.

3 / Si on arrive à établir une corrélation entre 2 variables, cela suffit-il à la transformer en causalité ? Autrement dit, on constate que lorsqu'une variable change, cela a un impact sur l'autre variable. Mais peut-on dire que l'évolution de l'une explique l'évolution de l'autre ? N'y-a-t-il pas d'autres variables qui peuvent jouer un rôle ?

Continuons les recherches... Voici une série de cartes que j'ai pu trouver sur le site du Ministère de l'Intérieur (carte 1 et 4) et sur le site de l'INSEE.

Etudions d'abord le lien entre chômage et délinquance pour 2005-2006.

Alors ? La relation entre taux de chômage et délinquance se vérifie-t-elle globalement ?

- atteinte aux biens: Réponse ? (passez le curseur ^^)

Si on prend la dizaine de départements où cette délinquance est élevée en 2005-2006, dans 70 % des cas, ce sont aussi les départements qui ont un taux de chômage élevé (de 9.5 à plus de 11 %). On retrouve la corrélation déjà évoqué.

- atteinte à l'intégrité physique des personnes : Réponse ? ^^

la relation n'est pas vérifiée. Dans plus de 60 % des cas les départements qui connaissent ce type de délinquance ne sont pas ceux où le taux de chômage est élevé. On ne peut pas établir véritablement de corrélation.

Passons maintenant à la corrélation entre le degré d'inégalité de revenus et la délinquance.

Clé de lecture simplifié: Plus les départements sont foncés, plus les inégalités de revenus sont fortes.

Peut-on dire que les départements connaissant de fortes inégalités de revenus sont aussi ceux qui subissent une délinquance importante ? Réponse re ^^

On retrouve la même réponse: la corrélation marche relativement bien pour la délinquance liée aux biens, c'est nettement moins vrai pour l'autre type de délinquance.

Les délits liés à des motivations économiques (les vols par exemple) sont plus corrélés aux variables économiques (le chômage et les inégalités de revenus). Ce qui confirme le modèle de Gary Becker.

On peut donc en déduire que, pour espèrer faire diminuer une partie de l'insécurité, les politiques publiques doivent agir sur l'emploi et les revenus.

Par contre, les atteintes aux personnes ne sont pas directement liées aux variables économiques comme le niveau de chômage ou le degré d'inégalités.

C'est donc qu'il existe d'autres déterminants.

Je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi ce jingle...question de sang-froid ou de rationalité ?

Ajouter un commentaire

Ce titre énigmatique me permet de vous raconter une partie de la journée du vendredi 5 octobre 2007 avec les classes de seconde.

Ce titre énigmatique me permet de vous raconter une partie de la journée du vendredi 5 octobre 2007 avec les classes de seconde.

Avec les classes de seconde, nous avons essayé de définir ce qui pouvait constituer la spécificité de l'approche économique.

Avec les classes de seconde, nous avons essayé de définir ce qui pouvait constituer la spécificité de l'approche économique.

Bah, on va encore dire que je suis obsédé par le web 2.0...

Bah, on va encore dire que je suis obsédé par le web 2.0...

Puisqu'on est à la maîtrise des "fondamentaux", il y en a un qui est toujours difficile à faire passer chez les élèves, il s'agit des pourcentages.

Puisqu'on est à la maîtrise des "fondamentaux", il y en a un qui est toujours difficile à faire passer chez les élèves, il s'agit des pourcentages.

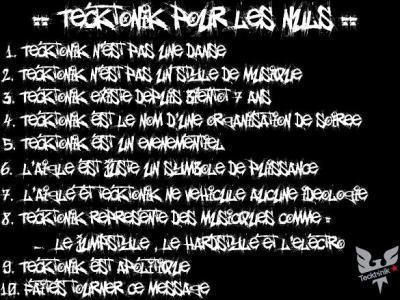

En ce moment, je suis surpris de voir à quel point les moyens de communication et les effets de mode possèdent une puissance d'influence sur les comportements individuels.

En ce moment, je suis surpris de voir à quel point les moyens de communication et les effets de mode possèdent une puissance d'influence sur les comportements individuels. image trouvée sur le blog de clubbing Toulouse

image trouvée sur le blog de clubbing Toulouse